“貨幣空間”に飲み込まれる前に、お金や価値観に揺れる日々を見つめ直してみませんか?今回は『お金の教育』のスピンオフ。小説家・平野啓一郎さんと金融教育家・田内学さんの対話から、子どもとの愛情空間を守りながら、他人と比べずに生きるヒントを紐解きます。

こちらの記事も読まれています

\『お金の教育』連載スピンオフ!/

私たちが貨幣空間に

飲み込まれてしまう前に

価値がないのに何となく

価値があると感じること自体バブル

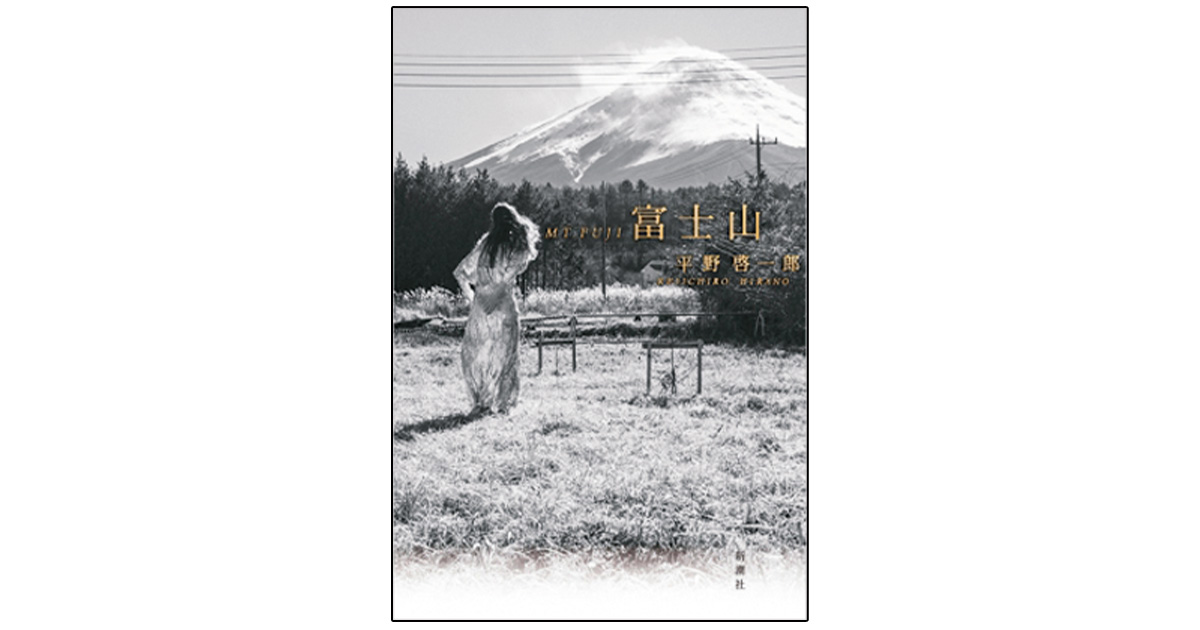

田内さん(以下 田内)ずっと平野さんのファンだったので、今日はお会いできてうれしいです。特に最新短篇集『富士山』には大いに感銘を受けました。私は金融教育家として講演や執筆を行っていますが、投資銀行時代の同僚から「なぜ自分自身の投資の話をしないのか」と聞かれることがたまにあります。でも、話したくない理由がうまく説明できなくて。そんなときに収録作品の一つである『ストレス・リレー』を読んで、「これが理由だったのか」とハッとしました。『ストレス・リレー』は、誰かのストレスが別の人にリレーのように伝播していく話です。でも最後に、ルーシーという人物がそのストレスの連鎖を止めます。平野さんはルーシーのことを「社会を守った英雄」と書かれていますが、まさにその通り。ルーシーのような人がいないと不安やストレスは増えるいっぽうです。人々がお金に関する不安を抱える背景には、不安を煽るビジネスや、お金に関する鍵カッコ付きの「正解」がSNSに溢れているせいもあると思います。

VERYの連載で読者であるママたちの話を伺っていると、「おこづかいはいくらがいいですか?」「無駄遣いしない子にするためにはどうしたらいいですか?」と、正解を探し求めて悩んでいる人が多いように感じるのです。でも、お金に関する考え方や価値観は、それぞれの家庭によって異なるもの。正解はありません。私が「こんな投資をしている」という話をしたとして、それをそっくり真似しないと幸せになれないわけではないし、よその子はお小遣いを5,000円もあげているのに我が家はそんなに渡せなくて申し訳ない…なんて思う必要もない。そんなふうに、誰かと比較するような悩みから解放されてほしいという思いを忘れずに、これからも読者の方の話を聞くように心がけたいと感じました。

平野さん(以下 平野)そんな受け止め方をしてくださったんですね。ありがとうございます。確かにママ同士の何気ない会話からいろんな情報が入ってきてしまうことで、不安を煽られることはあると思います。我が家でも、中学受験をするならそろそろ塾に入ったほうがいい、とか、どこの塾が良いとかは、母親同士の会話から入ってくる情報が少なからずありました。でも、耳にする情報が全てではないんですよね。家で子どもとケンカするとか叱るとか、そんな話を誰も外ではしないから。みんなお互いのうまくいっている部分だけ見てしまっているような気がします。

田内 平野家でもそんな会話をするとは、意外でした。

平野 ママ友ネットワークには助けられることも多いです。私にも子どもの送迎時に顔見知りになったお父さんが何人かいますが、LINEで連絡を取り合うような仲までには至らなくて。その分、妻に任せてしまっているところはあるかもしれませんが。先ほど、「誰かと比較するような悩み」という話が出ましたが、具体的にどんな悩みだったのでしょうか。

田内 例えば、頑張って共働きして都会での生活を維持しているのに、「田舎のばあばの家のほうが広くていい」と子どもから言われたという方や、よそのご家庭が子どもにおもちゃをたくさん買い与えているのを見た我が子から、「うちはひとつしか買ってもらえないから、ケチだ」と言われて傷ついたという方もいました。

平野 自分のことなら割り切れるけれど、子どもに格差が出てしまうかもしれないと考えると苦しくなるのかもしれません。子どもの中学受験の最中に、オプションをつければ成績が上がると塾側に勧められ、どこまで出すべきか悩んだことがあります。受験に限らず、子どもにまつわるお金の悩みは、多くの親が感じているのでは?

田内 例えばアメリカでは、努力次第で経済的に大きく飛躍できる土壌があると語られることもあります。いっぽうで、日本ではそうした“逆転”の機会が限られているように感じられる場面もあり、そこに漠然とした閉塞感を抱いている人も多いのかもしれません。

平野 それに加えて、経済の先行きが見通せない時代になっていることも大きいです。去年からずっと為替レートを注視していますが、専門家が「年末までにいくらになる」と言ったことが、びっくりするくらい当たらなかったなと思って。

欲しいものをつくる本来の経済活動から

ズレてしまっているのかもしれない

田内 私も金融業界にいたのですが、いかにそれらしいことを言えるかというゲーム的な側面があることは否めません。もちろんまともなことを言っている人もいますが、エンタメ性がないとどうしても注目されにくいんです。個人的には、今の世の中は「欲しいものをつくる」という本来の経済活動の意味と大きくズレてしまっている気がしています。クルマが必要、それならクルマが走れるような道路が必要、そのために鉄が必要といったように、欲しいものや必要なものを起点にするのが、本来の経済活動です。でも今の経済は、単にお金を生み出すための手段になっているものも。例えば、1パック2,000円する高付加価値のイチゴのほうが生産者も流通側も儲かるのは事実です。家電にもAIなどの高機能を売りにするものが増えています。でも実際、消費者側はブランド銘柄の2,000円のイチゴよりも普通のおいしいイチゴが食べたいことだってあるし、AIが搭載されていなくても普通に使いこなせる家電があれば十分だと感じることもある。一人ひとりのニーズがより多様化しています。高付加価値な商品やサービスが必要とされることもありますが、それよりも育児や介護で不安を抱えない社会や、安全に暮らせる環境を整備してほしいと思っている人は多いはずなんです。

平野 付加価値ってふわっとしていますよね。今は言論においても、強い言葉で価値のないことを言っている人がもてはやされている風潮があると感じています。価値がないのになんとなく価値があると感じてしまうこと自体、バブルです。

田内 価値のある言葉というと、『手先が器用』という5ページほどの短篇にも心を揺さぶられました。これは幼い頃から祖母と母親に「手先が器用ね」と言われて育った女性の話です。自分を中心にした人間関係を3つの空間で表すと、一番外側の大きな円が、お金とサービスや商品が交換できる「貨幣空間」、その内側に知人や友人など直接関わる人との「友情空間」、そして最も自分に近い小さい円が、親子や夫婦などの「愛情空間」と言われています。本来、人が大きな影響を受けるのはこの愛情空間のはず。ところが経済がどんどん発達して貨幣空間が大きくなると、全く知らない人とのコミュニケーションも増えていってしまいます。SNSでのつながりもその一つで、そこから受けるストレスも多い。今の時代のしんどさの一端だと言えると思います。だからこそ、小さいうちに親とか周囲の愛情空間をしっかりつくってあげることが、個人を支える上で大事なのではないかと感じました。

平野 子どもの頃、「手先が器用ね」と言われて育ったという人が、周りに結構いたんです。実際どうなのかはさておき、大人に言われるとうれしい言葉ですよね。私も同じように手先が器用だと言われて育ちましたが、さまざまな褒め言葉の中でも妙に記憶に残っていて。よく言われることですが、日本は子どものことをなかなか褒めない傾向にあります。私も中高生の頃からギターを弾いたり小説を書いたりしていましたが、上の世代から感心されて、褒められるということはほとんどありませんでした。「音楽で食べていけるわけじゃない」なんて言われたこともありますし、小説を書いているなんて物笑いの種というか。だから、大学に入ってからは小説を書いているなんて誰にも言いませんでした。もっと親や周囲の大人が子どもの得意や才能を伸ばすきっかけをつくってあげることが大切だと思っています。子どももその振る舞いに影響されますから。

田内 確かに分かりやすく役に立つこと以外、なかなか褒められる機会がなかったですね。

平野 とはいえ家族の問題は、また難しい話です。私は父親を早くに亡くしたこともあって、祖母や母親からかわいがられて育ったので、家族に対してのイメージはいいほうだと自覚しています。ただ、周囲を見ると、「家族こそ問題」という人もいます。だから、家族はうまくいったらラッキーくらいの心持ちがちょうどいい。いっぽうで、身近な人に愛されているという実感を持てることは、一人の人間が育っていく上では非常に重要です。私もまだ子育ての途中で自信があるわけではないですが、もし将来、子どもたちが自分の人生をふと振り返ったときに、自分は愛されて育ったな、と感じてくれたら、それだけで子育て成功だと思える気がします。

田内 その通りですね。私も子育て中の身として、非常に共感します。まだまだ話し足りないので、ぜひ第2弾をお願いしたいです。本日は素敵なお話をありがとうございました。

小説家

平野啓一郎さん

75年生まれ。京都大学在学中の99年『日蝕』で芥川賞受賞。以後『空白を満たしなさい』『マチネの終わりに』『ある男』『本心』などを発表。2児の父。

金融教育家

田内 学さん

78年生まれ。東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了後ゴールドマン・サックス入社。19年に退職後、子育ての傍ら講演や執筆を行う。

「あり得たかもしれない人生の中で、

なぜ、今のこの人生なのか?」

平野さんの最新短篇集。些細な出来事が人生を左右する「偶然性」と「運命」をテーマにした5篇を収録。田内さんが感銘を受けた『ストレス・リレー』、かき氷屋が満席だったことから始まる『息吹』ほか、現代社会の不確かさと希望を描く。

短編集『富士山』

新潮社刊 1,870円

https://k-hirano.com/mt.fuji

あわせて読みたい

▶︎小学生から17歳が投票する「こども選挙」って?大人たちも変化するきっかけに

▶︎子どもが『ゲーム課金』沼にハマったら?自分のお金で“失敗する機会”も大事

▶︎SHELLYさんが明かした『私にとって今一番のママ友たち』

撮影/須藤敬一 ヘア・メイク/只友謙也〈Linx〉 取材・文/樋口可奈子 編集/中台麻理恵

*VERY2025年7月号「私たちが貨幣空間に飲み込まれてしまう前に」より。

*掲載中の情報は誌面掲載時のもので、変更になっている場合や商品は販売終了している場合がございます。