小学校低学年の不登校は、「留守番が難しい」「場合によっては親が仕事を辞めざるを得ない」など親も悩むことが多いもの。子どもが学校に行けないとき「親がしたほうがいいこと、しなくていいこと」は? 小学校入学前から知っておくとよい情報は? 未就学児の育児中ライターが気になることを不登校ジャーナリストの石井しこうさんに聞きました。

こちらの記事も読まれています

「小学校不登校」未就学児から知っておきたいことって?

──4歳の息子を育てるライターから質問させてください。“小1の壁”という言葉が知られるようになった一方、「低学年の不登校」については、まだ理解が広がっていないように感じます。未就学児のうちから知っておいたほうがいいことはありますか?

大事なのは、「不登校は特別なことではなく誰にでも起こりうる」と思うこと、ここがスタートです。保育園、幼稚園に預け始めたとき、子どもが園に行きたがらず泣くのは、母子分離不安※の一つでよくあることです。でもなかには、その後もなかなか登園できず、それでも頑張って行かせて、小1になったときにやっぱりダメだと不登校が始まるパターンも。小学校は、これまでの保育園や幼稚園とは決まり事も生活スタイルも違います。校内の匂いや先生方の様子など親が気づかないちょっとしたことが気になる子もいて、環境になかなか適応できず通えなくなることも多いのです。就学後のことは想像がつきづらいと思いますが、「小1の壁」と同様、不登校になったときを想定して、対面やオンラインで通える居場所があるかどうかなど、今から情報を集めておくとよいと思います。会社員や公務員の場合、勤め先によっては子どもの不登校で「介護休暇制度」が使えることもあるので、あらかじめ調べておくと慌てずに済みます。

※ 子どもが母親や保護者と離れることに強い不安や恐怖を感じる心理的状態のこと。

私が仕事を辞めなければいけない? 不安なときは──

──新刊では「覚悟を決めることで、むしろ(子どもの不登校を理由に退職せず)働き続ける道が見えてくる」という話も印象に残っています。

本のなかでも紹介していますが、「夫婦で子育てについての共通するスタンスを話し合って、親が仕事に行っている間の留守番のルールを決めた。そのため、お子さんが不登校になっても仕事を辞めないで済んだ」というケースがありました。学校に行きたくない子にとって、もっとも苦痛なのは、当たり前ですが学校に行くことなんです。 仕事をもつ親としては、完全に不登校にならないようにとなるべく行かせたくなるし、本人も少し頑張れば行けてしまうこともある。でもそうやって無理をすると突然体調を崩してしまうことも。「迎えにきてください」と学校からの呼び出しが増えて結局退職したという人もいます。著書で紹介したのは、いったんきちんと休んで子どもが留守番できる体制を作ったほうが、仕事も続けやすかったという例ですね。

── 一見、遠回りなことが実は近道ということですね。

石井:不登校になった場合、身体症状が出ることが多いんです。たとえば、病気でないのにお腹が痛いとか頭が痛いとか。こういった症状がよくなるのに、平均で半年程度かかるといわれています。そのため、すぐに学校に行けるようになるとは限りません。半年間くらいは今の生活が続くという体制で考えてもらいたいです。学校に無理に行かせようと思うと、さらに行けない期間が長くなってしまうことがあります。

「人生に準備期間はない」と考える

──親として、子どものためを思ったつもりでも、かえって子どもを追い詰めてしまう。この塩梅がとても難しいと感じています。

石井:ちょっと結論に近くなるのですが、心がけておくべきことは、「人生に準備期間はない」ということ。親は子どもが幸せになるために、大人になるために、今は準備する時間だから、ある程度の我慢は仕方がないと思いがちですが、人生には準備期間というのはなくて、いつも本番のはずです。だから、子どもはこの先ではなく今、幸せになっていなければだめなんです。将来のために我慢させるのでなく、今、子どもが幸せかどうかというところに気持ちを切り替えることがとても大切です。

──たしかに、息子はまだ4歳なのですが、常に先のことばかりを考えてしまうことが……。

でもそれは、お子さんを愛しているからこそですよね。心配してしまうのは子どものことが大切だからという原点に立ち返った上で、今を尊重しようというふうに考えられるといいですね。

──「(不登校に効く)魔法の言葉探しはやめる」という話も心に刺さりました。一方で、効果的な問いかけがあったら知りたいとも思います。

雑談がおすすめです。簡単なことで、本人が好きなものを説明してもらうだけでもいいんです。たとえば、洋服や雑貨でも自分の気に入っているものを褒められるとうれしくないですか?「また買ったの?」「前と同じじゃない?」なんて言われるとたとえ図星でもちょっとムッとするはず。そうではなくて「素敵だね」「あっ! この前とちょっと雰囲気が違っていていいね」と言われたらうれしいですよね。子どもが見ているYouTubeやアニメについて、「また見てるの?」「もうやめなさい」と言いがちなのですが、「これみんなに人気なの? 」「ここがおもしろいね」と語りかけてあげると、それだけでも子どもは話しやすいです。

「高校生になると不登校の人数が減る」その理由は?

──親は“子どもが不登校になること”に不安な気持ちがやはりあります。社会の仕組み自体が変わっていく必要もあるような気がするのですが……。

社会的な仕組みとしては、通信制の小中学校が必要なのかなと思います。というのも、不登校の数がいちばん多いのは中学生で、約20万人もいるんですよね。それが、高校生になると6万人で、7割ぐらい減るんです。 生徒数はほとんど変わらないのに、何が違うのかというと、通信制の高校がたくさんあるから。「通学しないとダメ」ではなくて、行かなくても多様な学び方ができる仕組みがこれからもっと必要になると思います。

もう少し、ミクロの視点で言うと、学校で不登校になった場合にどこに相談したらいいのかわからない、と悩む人が多いので、入学時点の段階で自治体や学校から、「もし困ったことがあったら、こういう相談先があるよ」「学校に行けなくてもほかの選択肢があるよ」と情報提供することが必要であるはずです。

不登校ジャーナリスト・石井しこうさん

1982年東京生まれ。中学2年生から不登校に。同年、フリースクールへ入会。19歳からはNPO法人で不登校をテーマに取材を続ける。現在は独立し、不登校ジャーナリストとして講演や取材、「不登校生動画甲子園」「卒業式をもう一度」の開催などイベント運営などでも活動中。

※公式HP(https://futokoshiko.com/)

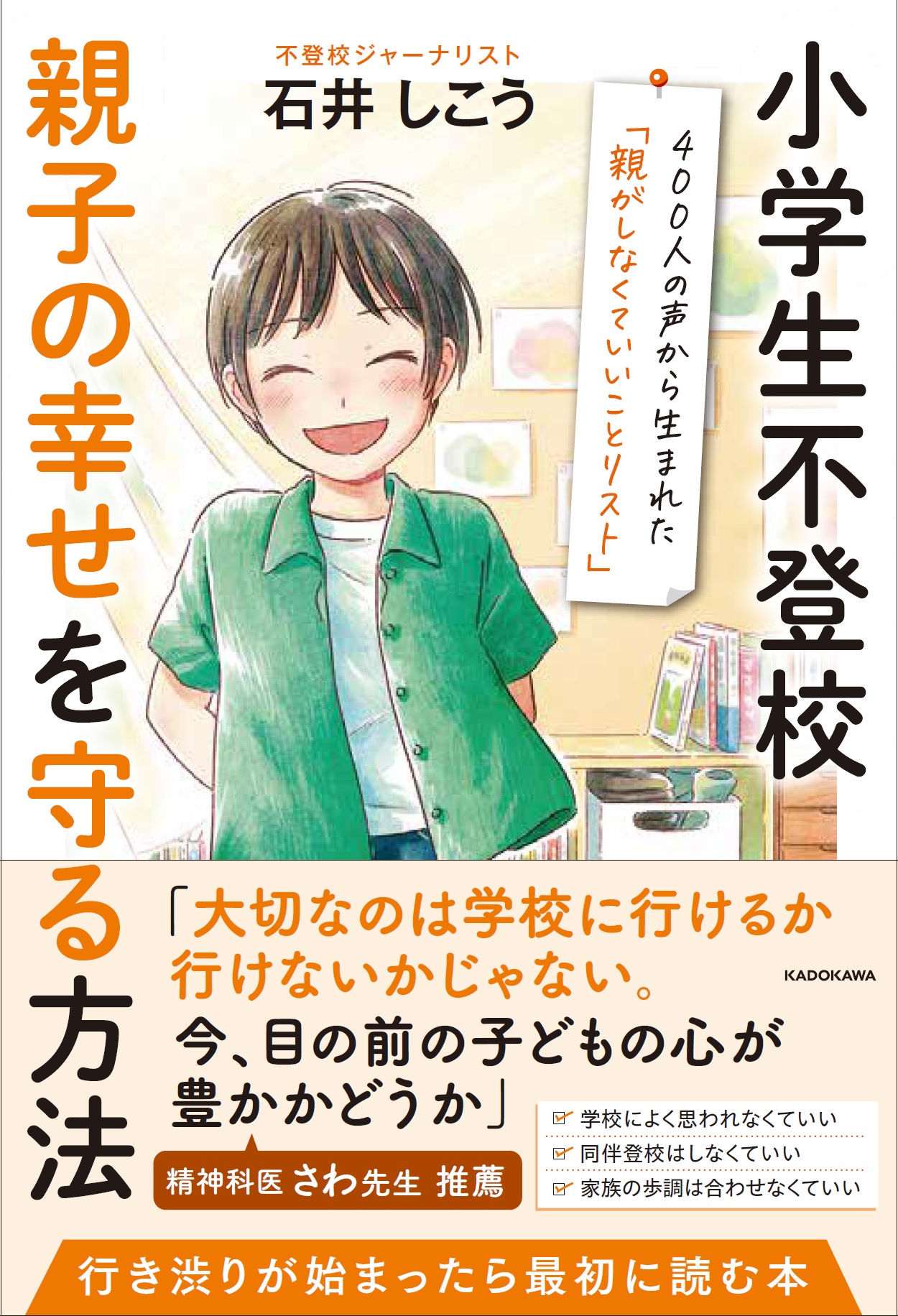

『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』(石井しこう著・KADOKAWA)

小学生不登校は10年前より5倍以上増えて13万370人。親の約5人に1人は離職。どうすれば親子の幸せを守れるのか。400人の経験者の声から編み出した不登校解決のためのライフハックを全部紹介する本。

取材・文/秦綾佳